阿南町で開催された「防災学習会」に参加してきました。

今回は「避難所開設・初動行動訓練」をテーマに、災害が発生し、避難所に人々が集まってきた状況を想定して、実際に避難所を設営する訓練です。

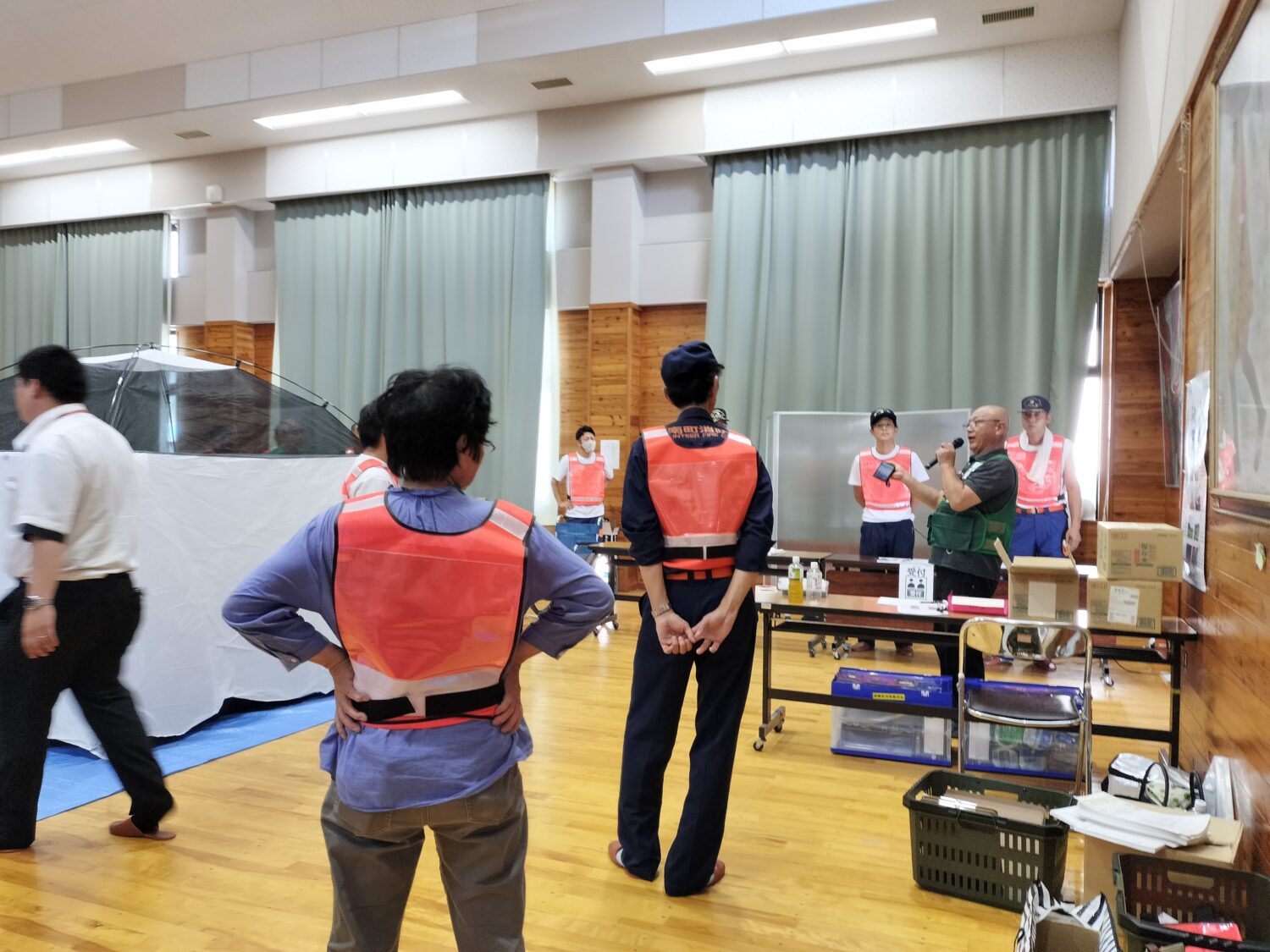

講師の日本防災士会の方々に教わりながら、まずは消防団の皆さんを中心に、会場の見取り図を囲んで避難所のレイアウトを考えました。

- 防災士さんが必要な掲示を紹介

- 必要な設備をどこに配置するかレイアウトを話し合う

どこに受付を置いて、どこを居住スペースにするか…。「怪我をしている人は?」「赤ちゃんがいるご家族は?」「ペットを連れている方はどうしよう?」など、考え始めると配慮すべきことが次々と出てきて、いきなり全てを判断することの難しさを痛感しました。

レイアウトの案がある程度固まったら、次は会場の床にブルーシートを広げて「ゾーニング(区画分け)」です。

大切なのは、ただスペースを埋めるのではなく、通路をしっかり確保すること。救護が必要な方や支援者がスムーズに行き来できるよう、ゆとりを持った配置が重要だと学びました。机上で考えたレイアウトも、実際にシートを敷いてみると「もう少しこっちの方がいいね」といった微調整が必要になるなど、実践ならではの気づきがたくさんありました。

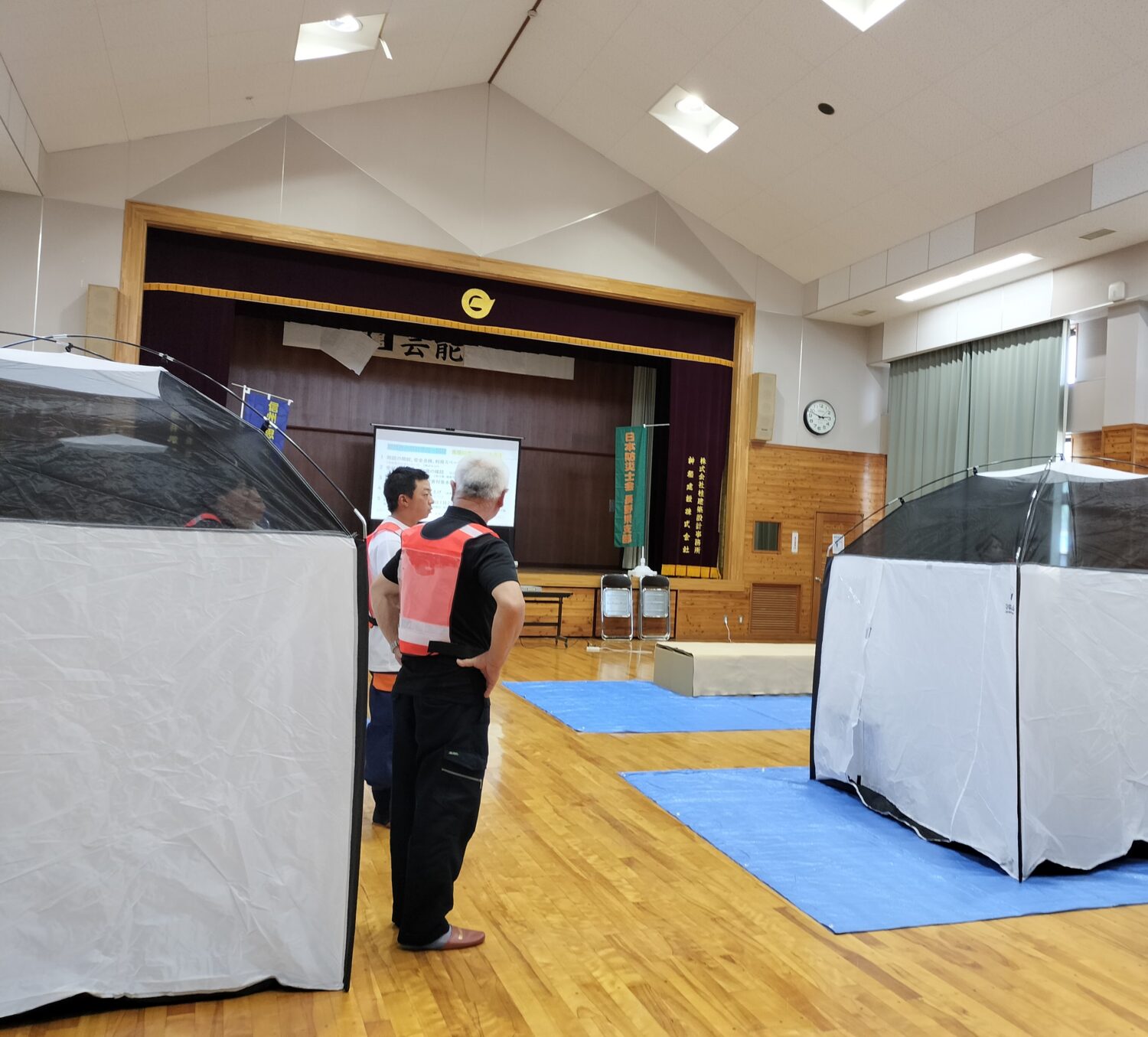

避難所用のテントや段ボールベッド、仮設トイレなども、みんなで協力して組み立てました。段ボールベッドは組み立ても簡単で、大人の男性が座ってもびくともしない頑丈さにびっくり!これなら安心して休めそうです。

一方、避難所用テントはプライバシー確保に役立ちそうですが、設営には少しコツが必要でした。家族3〜4人でいっぱいになるくらいの大きさなので、「居住用だけでなく、救護スペースなど特別な用途で使う方が有効かもしれないね」といった意見も出ていました。

最後は、参加者の一部が避難者役となり、受付から誘導までの一連の流れをシミュレーション。

全ての訓練を終えて振り返ると、「災害が起きた直後、自分たちも被災している中で、その場にいる人だけでレイアウトから考えるのは本当に難しい」という声が多かったです。避難所になることが決まっている場所なら、平時にある程度のレイアウトを決めておくだけでも、いざという時の動きが全く違ってくるだろうと話がありました。

災害はいつ、どこで起こるかわかりません。被災した状況で、どれだけ冷静に行動できるか正直不安もあります。でも、今回のように具体的な状況を想定して、実際に体を動かしながら訓練できたことは、本当に貴重な経験になりました。

「いざという時」に備えて、自分に何ができるかを考える、とても有意義な一日でした。企画・運営してくださった皆様、ありがとうございました。